新しい歯ブラシ

『Michiyo8』・『Michiyo4』

歯科衛生士の考案した歯ブラシ

歯にフィット・手にしっくりの設計!

まずは、一度お試しください

平成7年6月18日

第6回口腔衛生学会 近畿・中国・四国地方会(京都)

ME法は、歯間部プラークを効率的に除去するためのブラッシング方法として考案いたしました。

そのプラーク除去効果と歯肉へのマイルドな作用については、本会において第一報から四報で報告いたしました。

また、昨年は第五報として、歯間空隙の「ある・なし」によって、使用歯ブラシの刷毛部に異なる特徴ができることを報告いたしました。

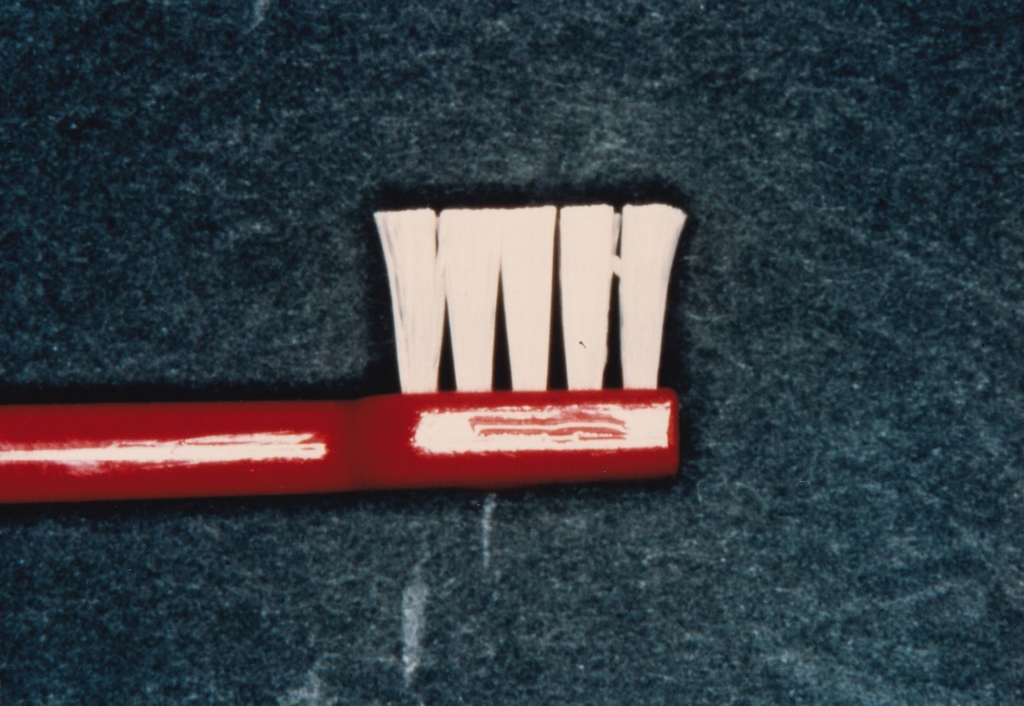

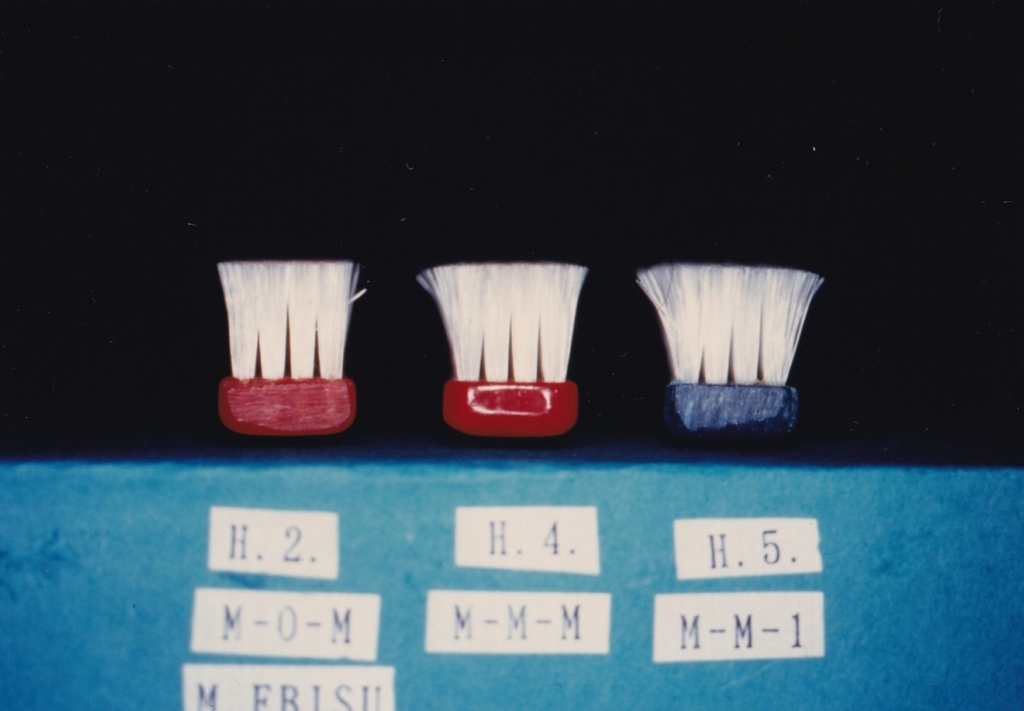

これは、歯ブラシを横から観察したものです。

ME法では、全体的な外形が台形状になります。

写真は、歯ブラシを頭部のほうから観察したものです。

ME法では、歯間空隙の「ある・なし」によって、頭部から見た毛の広がりに、それぞれこのような特徴が現れます。

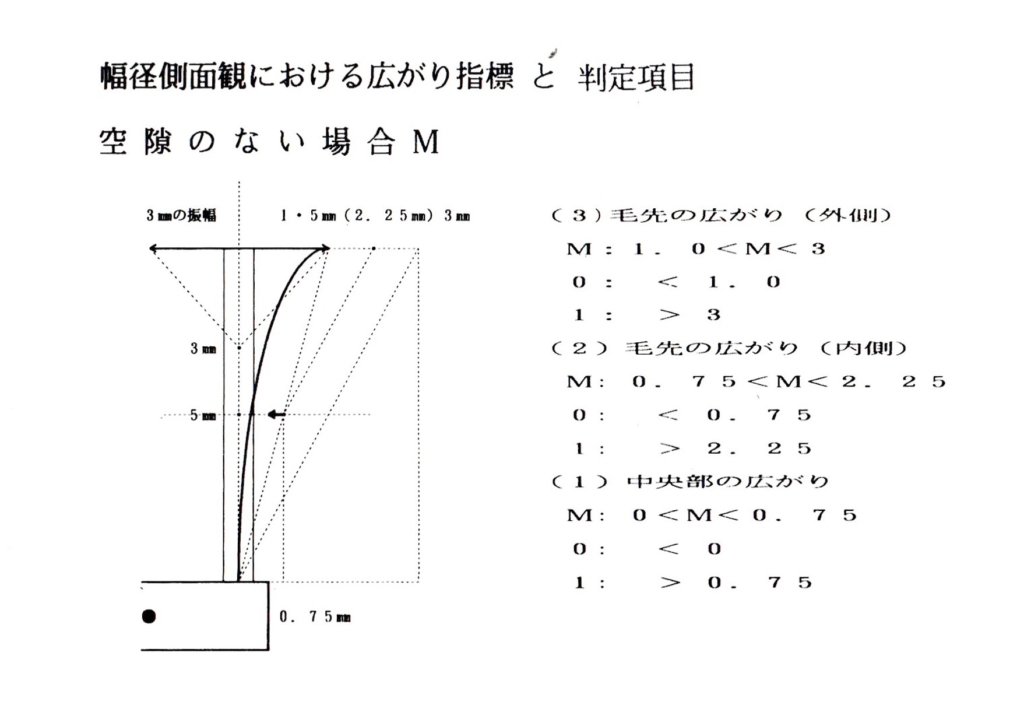

昨年は、これらの特徴について、それぞれ「形状と、大きさ」について検討し、刷毛部の中央、毛先の広がり内側と外側の3か所の計測値に対する指標を掲示しました。

図1・2は、「毛の広がり指標」と、計測数値に対する「判定項目」です。

図1は、空隙のない歯列に使用した歯ブラシについて示します。

各部の適正な範囲を「M」とし、それ以上を「1」、それ以下を「0」と表現します。

⑴中央部の広がり、⑵毛先の広がり・内側、⑶毛先の広がり・外側、の3か所です。

⑴から順次MMMであれば、「適当な圧と運動」で「毛先が歯間部に入っている」と判定します。

また、MM1、M0M、M00も適正と判定します。

図2は、空隙のある歯列に使用した歯ブラシについて示しています。

⑴から順次、TTTであれば、「適当な圧と運動」で「毛先が歯間部に入っている」と判定します。

また、1TT、0TTも適正と判定します。

それでは、それぞれの歯間空隙の状態別に、実際の歯ブラシの変化をご紹介します。

恵比須 口腔内

写真は、空隙のない歯列(M)の染色状態です。

歯頚部・歯間部ともにプラークがよく除去されています。

最も残りやすい臼歯舌側も簡単にとれます。

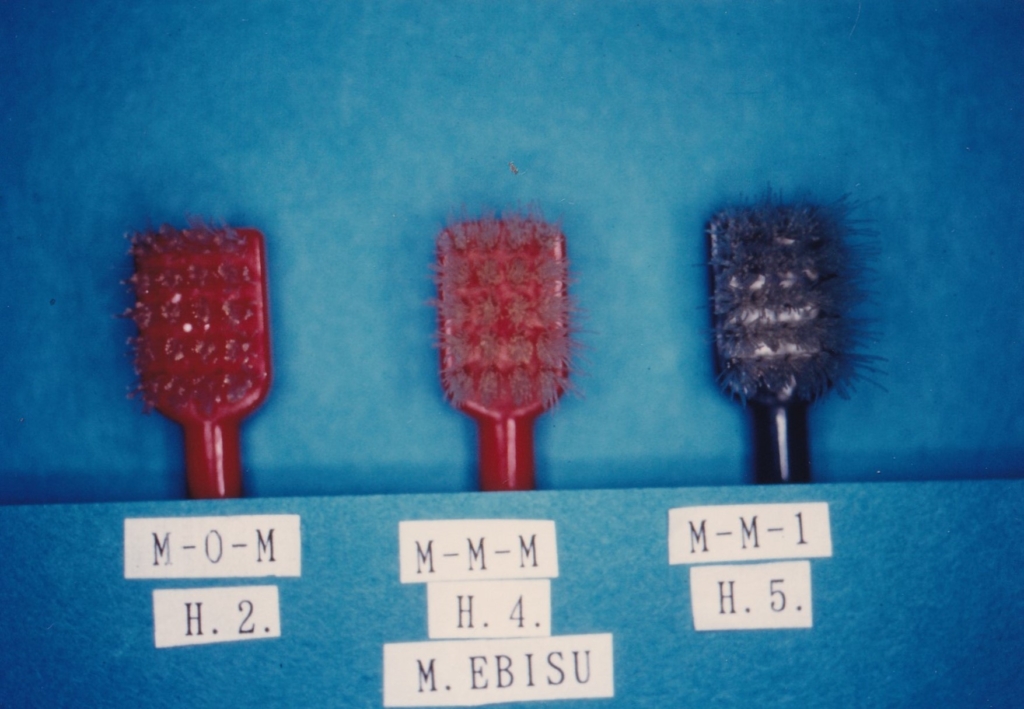

恵比須歯ブラシ

それぞれ中央の歯ブラシがMMMで典型的な形態と大きさの変化です。

写真内左(平成2年)が。M0Mで変化が小さいのですが、適当な形態と大きさです。

平成2年に使用していたもので、考案当初のデリケートな操作がうかがえます。

写真内 右(平成5年)が、MM1で毛先の外側が広がり気味ですが、適当な形態と大きさです。

平成5年に使用していたもので、徐々に運動量や歯ブラシ圧の加減をしながら、無造作な操作がどこまで可能か検討していた結果です。

TKEさん

写真は、空隙のない歯列で矯正中の方の染色状態です。

歯頚部・歯間部はもとより、矯正装置もプラークがよく除去されています。

臼歯舌側もすっきりきれいです。

ME法およびME歯ブラシは、矯正中のプラークコントロールに非常に有効です。

この方のオレリースコアは常時10%未満です。

次に、歯ブラシの変化を、先ほどの歯ブラシと比較しながらご紹介します。

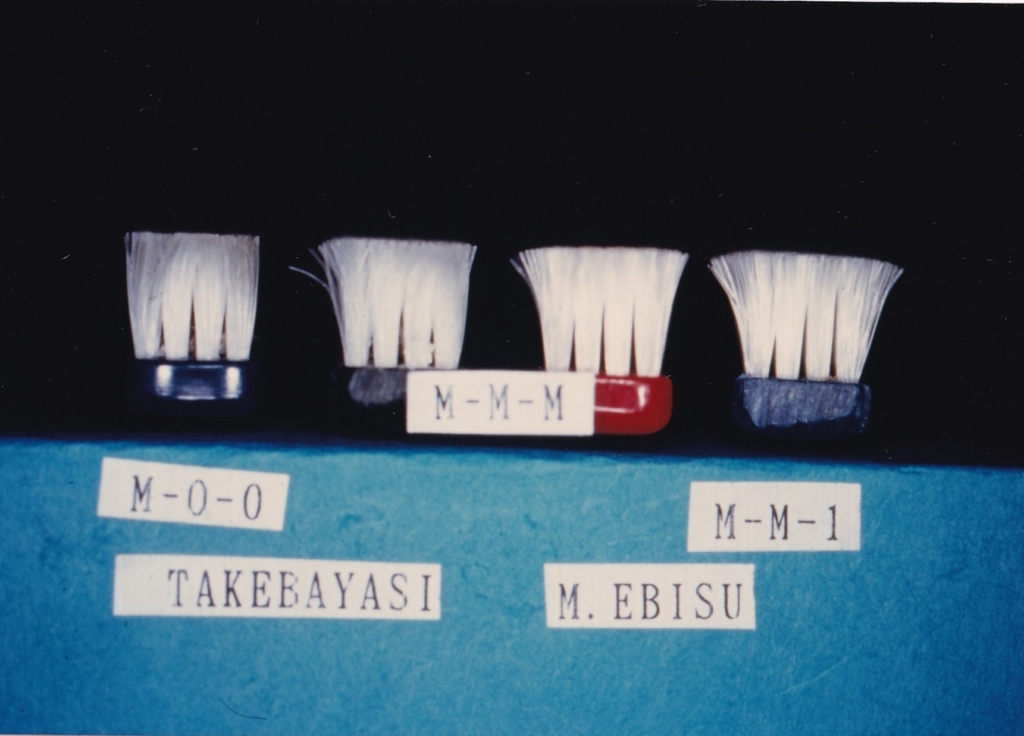

TKEさんと恵比須の歯ブラシ

両写真ともに、左2本が矯正中の方、右2本が恵比須のものです。

両写真 、中央2本がMMM、形態がほぼ同じですが、矯正装置からの刺激で、ブラシの毛先が白濁し、少しソバージュ気味になっています。

また、ワイヤー内に毛先を入れ込んで使うようになると、左端のM00のように、毛先がブラシ中央部に集中してきます。

一般的な(矯正装置装着していない)歯列との相違では、MM1へと広がっていく傾向とは異なります。

TNAさん

次に、空隙のある歯列についてご紹介します。

左右写真は、考案当初の平成2年からME法を実践している方です。

これは平成4年の状態ですが、歯間ブラシの使用は全くしていません。

この頃の歯ブラシの判定項目の結果は、TTT、1TT、0TTと適正な範囲です。

しかし、平成5年から平成6年の初めまで、011、T11、と不適当な範囲の歯ブラシが続きました。

口腔内の記録スライドがないのが残電ですが、プラーク量がふえ、歯肉の炎症などが目立ちました。

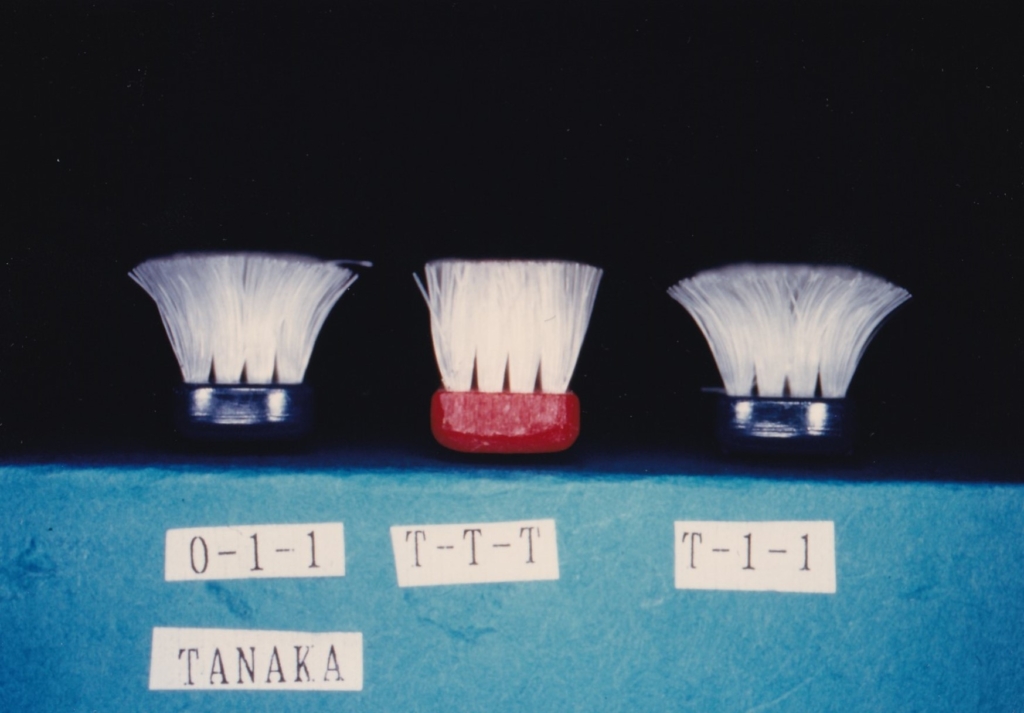

では、適当な範囲の歯ブラシと、不適当な歯ブラシをご紹介します。

TNAさん歯ブラシ適当

左右写真は、歯間空隙のある歯列に、適正に使用できた歯ブラシです。

それぞれ、中央がTTTの典型的な形態の歯ブラシです。

その左右にあるのは、0TT、または、1TT、で中央部のふくらみが少し小さいか、少し大きいかの計測値ですが、肝心の毛先が適当な範囲で収まっており、毛先が有効に働いていると考えられます。

左写真を見ていただくと、より分かりやすいと思います。(毛先がつぶれないで、しっかり見えています。)

TNAさん歯ブラシ不適当

左右写真は、それぞれ中央に適性な歯ブラシ、その左右に不適当に使用したと思われる歯ブラシです。

左右写真の中央が、TTT、の典型的な形態の歯ブラシです。

左にあるのが、011、中央のふくらみが少し小さい計測値。

右にあるのが、T11、中央のふくらみが少し大きい計測値。

および、肝心の毛先が過剰に広がった状態で、強い歯ブラシ圧および大きな運動が、考えられます。

左写真を見ていただくと、より分かりやすいと思います。(毛先がつぶれるようになっています。)

今までご紹介してきた判定項目は、あくまで適正なブラッシング動作を維持するための「いち観察項目」です。

こうした観察から、なぜこのような問題が生じたかという考察が必要です。

理由がわかれば、対応策も導きだされます。

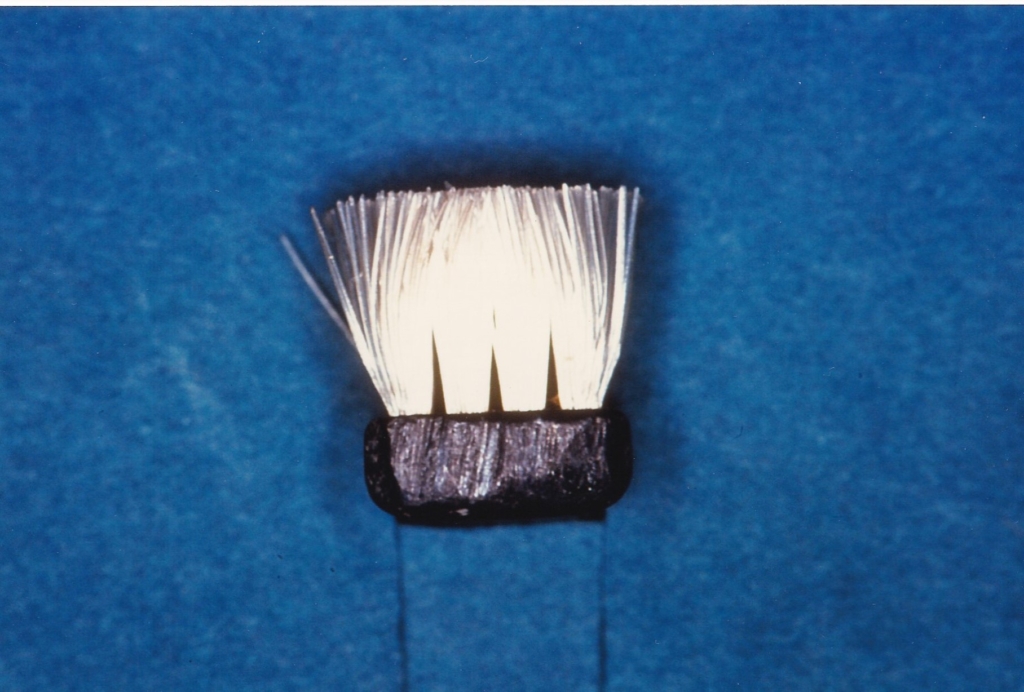

TNAさん歯ブラシ改善平成6年

左右写真は、左から右にかけて改善された状態です。

それぞれ左が(平成5年)、T11、の不適当な歯ブラシです。

今回は、TNAさんに「徐々に、頬側での毛先の方向が直角に近くなっている?のではないか」と指摘してみました。

左右写真の、中央および右は(平成6年)、TTT、0TT、へと適当な形態に改善されてきた歯ブラシです。

まとめ

ME法の特徴は、

⑴誰が指導しても同様の効果が得られ、指導内容が具体的である。

⑵歯間部プラークの除去効果と、歯肉へのマイルドな作用(唇側頬側には必須)が確実に得られる。

⑶段階的な継続指導が可能である。

という、3点を当てることができます。

しかし、ME法は、一定の方法論ではありません。

一般的な永久歯列ばかりでなく、歯列不正のある部位や、磨き残しのある部位に対しても、

「偶然ではなく」、

きちんと、具体的なブラシの当て方についての指示と、理由の説明ができます。

ME法は、歯間部プラークの除去に関して、観察された事実を基にして、

「歯間部は三角錐である」という仮説を立てて、

「歯牙には毛先、歯肉には脇腹」という歯ブラシ原則を満たすために、導き出された、

「普遍性のある理論」であると考えています。

種々のご指摘、ご指導をいただけますよう、お願いいたします。